В начале марта 1940 года число находившихся в море подводных лодок сократилось до минимума. И это было вполне понятно, так как перед этим, в феврале, в боевых действиях участвовало сравнительно большое число подводных лодок. Однако к середине марта восемь подводных лодок должны были быть готовы для действий в Атлантическом океане, а шесть малых подводных лодок — для действий в Северном море. В Атлантике планировались групповые действия против конвоев, а в Северном море подводные лодки должны были атаковать суда, шедшие в Англию из Балтийского моря и из Скандинавии. С этой целью подводным лодкам были назначены боевые позиции вблизи норвежского побережья, поблизости от пунктов выхода этих судов. Вскоре были подготовлены оперативные приказы для подводных лодок, предназначенных для действий в Атлантическом океане и операций против торгового судоходства в Северном море.

В самый разгар подготовки (4 марта 1940 года) командование подводных сил получило следующий приказ от штаба руководства войной на море:

На следующий день я получил в Берлине от штаба руководства войной на море разъяснение в отношении оперативных целей, положенных в основу приказа. Задача состояла в том, чтобы произвести молниеносную высадку в Норвегии и Дании и оккупировать их. В Норвегии Намечалось высадить десанты в Нарвике, Тронхейме, Бергене, Эгерсунде, Кристиансунде и Осло. В первые четыре пункта высадки войска перебрасывались исключительно боевыми кораблями, в Кристиансунд и в Осло — боевыми кораблями и транспортами. Кроме того, предусматривалась высадка воздушных десантов в Ставангере, Кристиансунде и в Осло."Задержать выход подводных лодок из баз. Подводным лодкам, вышедшим из баз, прекратить боевые действия у норвежского побережья. Срочно привести в боевую готовность все военно-морские силы. Состояния особой готовности не объявлять". (Штаб руководства войной на море. Оперативный документ № 226/40.)

Ряд признаков говорил о том, что противник также планировал против Норвегии военные действия. Поэтому было принято решение упредить противника.

Надо было считаться с тем фактом, что противник может начать действия еще до того, как германские силы перейдут к осуществлению намеченной операции. Противник наверняка будет активно противодействовать высадке германских десантов. В этом случае его действия окажутся направленными против занятых нами портов или на создание собственных, то есть английских, опорных пунктов. Следовало также ожидать, что противник всеми силами попытается прервать морские коммуникации между Норвегией и Германией.

В соответствии с обстановкой и планами следовало провести ряд собственных мероприятий. Подготовку предполагалось закончить к 10 марта. Однако надо было учитывать, что начало операции может задержаться из-за ледовой обстановки.

Главная задача подводных сил состояла в том, чтобы во время операции прикрыть с моря собственные силы, когда они подойдут к пунктам высадки. С этой целью после входа наших сил в намеченные для высадки фьорды подводные лодки должны были немедленно занять глубоко эшелонированные (насколько это позволит их численность) позиции. Наш главный удар должен быть направлен на Нарвик. Вследствие удаленности последнего от пунктов сосредоточения наших сил и экономического значения его для экспорта железной руды в Германию именно здесь следовало ожидать нападения противника.

Дальнейшая задача подводных лодок состояла в действиях против английских десантов. Однако из-за большого числа пунктов, пригодных для высадки десантов, прикрыть фьорды подводными лодками не представлялось возможным. Существовала опасность, что в подобном случае силы могут оказаться сосредоточенными там, где это как раз не надо, или, наоборот, их может оказаться недостаточно именно там, где они необходимы. Поэтому представлялось целесообразным, чтобы на первых порах группы подводных лодок составили резерв, заняв исходные позиции в открытом море поблизости от районов, находящихся под угрозой. В таком случае можно было использовать подводные лодки для удара по тылу противника, а также для того, чтобы отрезать его от баз, когда станет известно, где противник предполагает высадить десант.

Эти же группы подводных лодок можно будет использовать и для решения третьей задачи — нападения на военно-морские силы противника, если они попытаются прервать морские коммуникации между Норвегией и Германией.

Если удастся нанести урон противнику еще на подходе, это также будет способствовать решению трех названных задач. Поэтому имеет смысл расположить часть подводных лодок на путях подхода противника, по возможности вблизи от его баз. Для выполнения всех этих важных задач требовалось большое число подводных лодок. Имевшихся в строю не хватало. Поэтому было дано указание временно прервать занятия в школе подводного плавания на Балтийском море и передать принадлежавшие ей шесть малых подводных лодок флоту. Одновременно был отдан приказ немедленно привести в боевую готовность две новые подводные лодки: "U-64" и "U-65", которые проходили ходовые испытания.

Эти меры охватывали все подводные лодки, готовые к выходу в море. В результате в операции против Норвегии можно было использовать 12 океанских подводных лодок, 13 малых подводных лодок и 6 учебных подводных лодок.

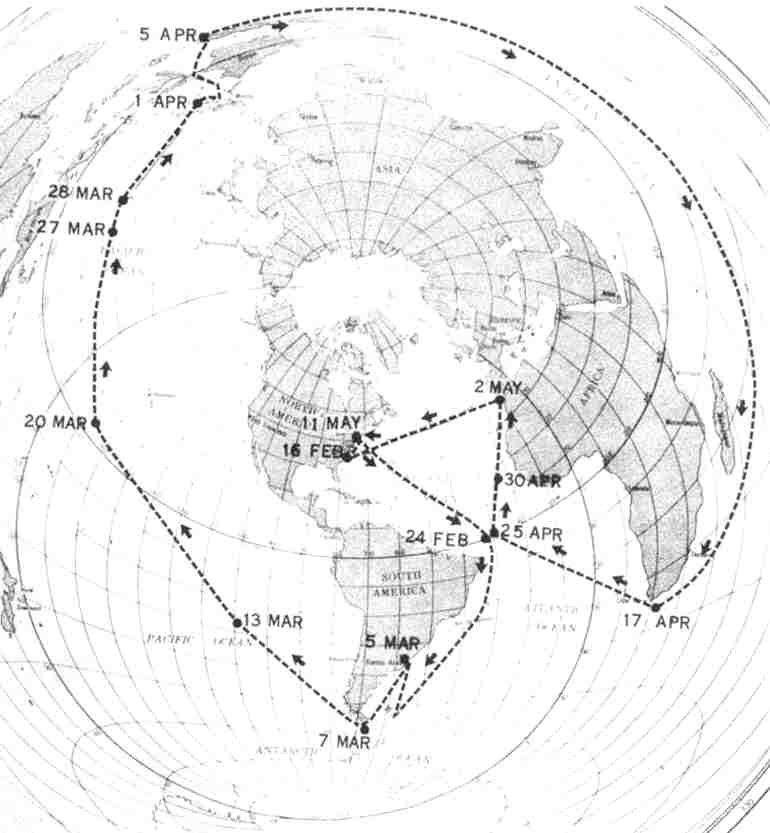

Учитывая изложенные факторы, дальность плавания, боевой опыт командира, а также другие боевые качества каждой подводной лодки, составили приказ, в котором определялись задачи и состав отдельных групп:

1. Обеспечить пункты высадки десантов: в Нарвике — эшелонированно, четырьмя подводными лодками; в Тронхейме — двумя подводными лодками; в Бергене — пятью подводными лодками с задачей запереть внутренний вход, из них четыре лодки (по две) должны обеспечивать оба главных входа, а пятая — занять позицию перед самым портом; в Ставангере — двумя подводными лодками, из которых одной занять позицию непосредственно перед входом в гавань, а второй — перед внешним входом, одновременно обеспечивая Хаугесунд.

2. Образовать две группы резерва для нападения на противника, если он попытается предпринять контрдесантные операции. Северная группа в составе шести средних подводных лодок должна занять позиции к северо-востоку от Шетландских островов, а южная группа в составе трех малых подводных лодок — к востоку от Оркнейских островов.

3. Группой из четырех малых подводных лодок занять позиции восточнее и западнее Пентленд-Ферта, где возможно движение боевых кораблей противника.

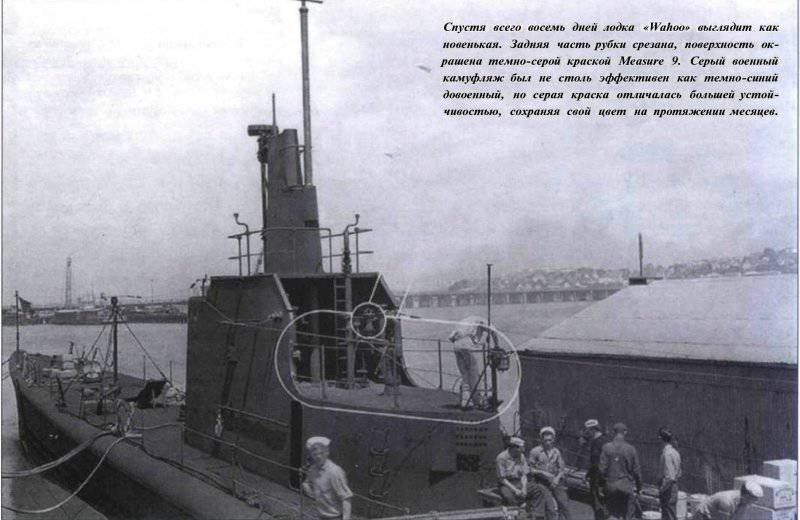

4. Группой резерва из двух малых подводных лодок занять позицию перед Ставангером и группой резерва в составе трех малых подводных лодок — позицию к западу от Линдеснеса на тот случай, если противник попытается прервать наши коммуникации. Для этой задачи использовать учебные подводные лодки с небольшой дальностью плавания. Распределение подводных лодок по группам представлено на схеме.

В "Оперативном приказе "Гартмут"" были изложены все распоряжения, касающиеся подводных лодок. Приказ разослали на подводные лодки в опечатанных пакетах, которые надлежало вскрыть в открытом море по получении условного сигнала. О готовящейся операции знал очень ограниченный круг офицеров штаба подводных сил. Ни один из командиров подводных лодок не знал цели этой операции, для осуществления которой подводные лодки приводились в боевую готовность. Подобные меры были необходимы, пока лодки оставались в базах Германии. Было сделано все, чтобы сохранить в тайне подготовку операции.

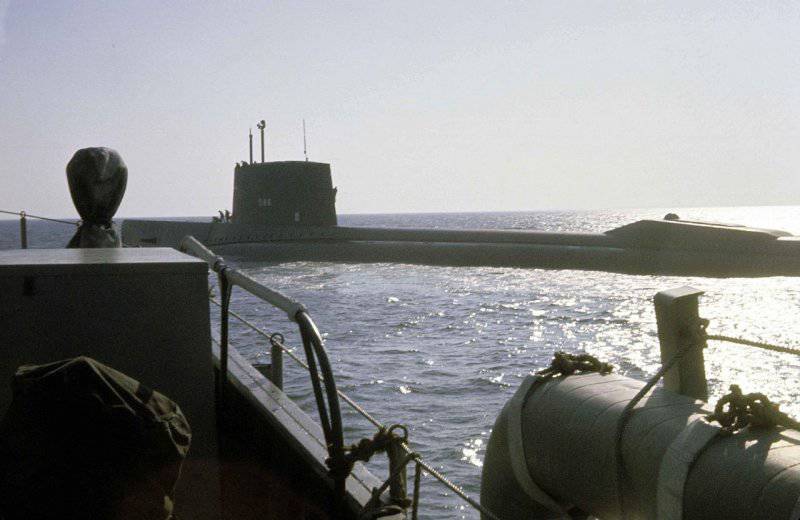

Что касается перспектив предстоящей операции, то я считал обстановку, в которой предстояло действовать подводным лодкам, довольно благоприятной. Правда, в фьордах вблизи побережья противника им большей частью придется находиться в подводном положении, используя для зарядки батарей только несколько часов короткой северной ночи. Навигационная обстановка была тяжелой. Малые глубины способствовали обнаружению подводных лодок. Спокойная поверхность моря в фьордах также облегчала их обнаружение. Возможности тактического маневрирования в этих узких районах были ограничены.

Однако, наряду с неблагоприятными факторами имелись и преимущества. Ведь и противник в маневрировании будет связан узкими фарватерами фьордов. Ему придется проходить в непосредственной близости от подводных лодок, и он останется незамеченным ими только при очень неблагоприятных метеорологических условиях. В целом же рассчитывать на особо успешные торпедные атаки можно было при глубоко эшелонированном расположении большого числа подводных лодок. Все командиры и команды подводных лодок, включая учебные и только что прошедшие ходовые испытания, уже имели за плечами некоторый боевой опыт.

События развивались следующим образом ("Журнал боевых действий штаба подводных сил", март-апрель 1940 года.).

Опасаясь высадки английского десанта, штаб руководства войной на море издал 11 марта приказ немедленно приступить к развертыванию подводных сил, предназначенных для действий в районах Нарвика и Тронхейма. 14 марта на основании дешифрованных радиограмм противника было установлено наличие необычайно большого числа английских подводных лодок в Северном море.

В районах Скагеррака, западнее Ютландии и о районе Терсхеллинга было запеленговано 14 английских подводных лодок. Так как операция должна была начаться не раньше 20 марта, для уничтожения подводных лодок противника в указанные районы выслали восемь малых подводных лодок, которые, однако, не добились успеха. Только 10 апреля "U-4" потопила в районе Ставангера английскую подводную лодку "Тисл".

20 марта 1940 года германский военно-морской атташе в Осло сообщил, что в районе Эгерсунда обнаружено предположительно до шести — десяти английских кораблей. Поэтому уже вышедшим в море подводным лодкам было приказано изменить курс и следовать к норвежскому побережью. Однако сообщение атташе содержало непроверенные сведения.

Малая подводная лодка "U-21", принимавшая участие в поиске кораблей, села на мель в районе юго-восточнее Мандаля и была интернирована норвежскими властями. До этого времени ни одна немецкая подводная лодка не садилась на мель из-за ошибки штурмана. Подобных случаев не наблюдалось и в дальнейшем. Это было особенно нежелательно теперь, когда в связи с подготовкой десантной операции издали специальный приказ о том, чтобы избегать каких-либо инцидентов у берегов Норвегии. К счастью, этот случай не имел отрицательных политических последствий.

2 апреля штаб руководства войной на море сообщил командованию подводными силами дату начала операции — 9 апреля. В море вышли остальные подводные лодки, предназначенные для участия в этой операции. 6 апреля все лодки получили приказ вскрыть пакеты с надписью: "Оперативный приказ "Гартмут"". Я рассчитывал, что к утру 9 апреля все подводные лодки займут указанные в приказе исходные позиции.

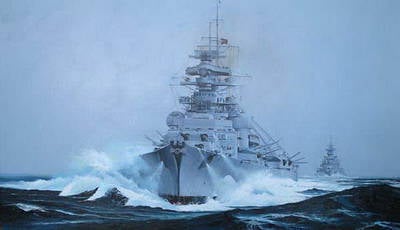

Утром 9 апреля согласно плану операции начали поступать донесения о высадке десантов и занятии предусмотренных планом портов. Вслед за этим подводные лодки получили приказ занять, если они еще не заняли, позиции в фьордах. На основании перехваченных и дешифрованных радиограмм противника еще накануне, то есть 8 апреля, мы знали, что в море находится большое число кораблей противника. На рассвете 9 апреля линейные корабли "Шарнхорст" и "Гнейзенау", находившиеся для прикрытия германских эскадренных миноносцев западнее Вест-фьорда, вошли в соприкосновение с крупным соединением противника. В 09.30 от подводной лодки "U-56" поступила радиограмма, в которой говорилось о том, что она обнаружила в районе юго-западнее полуострова Статланд два линейных корабля, которые шли курсом на юг. Многочисленные донесения авиаразведки подтвердили донесение подводной лодки, и в связи с создавшейся обстановкой было отдано распоряжение о переразвертывании подводных лодок в район обнаружения противника. В 18.15 "U-49" обнаружила соединение кораблей противника, следующих курсом на север. В 12.00 "U-51" доложила о пяти эскадренных миноносцах противника в Вест-фьорде, идущих курсом на юго-запад. 10 апреля в 01.59 "U-49" заметила в районе западнее полуострова Статланд два крейсера. 10 апреля командование подводными силами получило от командующего 4-й флотилией эскадренных миноносцев донесение о том, что на рассвете, пользуясь плохой видимостью из-за снежных зарядов, в Уфут-фьорд прорвались эскадренные миноносцы противника, с которыми он завязал бой. Имеются потери с обеих сторон. Это донесение позволяло сделать следующий вывод: находившиеся на позициях в Вест-фьорде подводные лодки не смогли воспрепятствовать прорыву английских эскадренных миноносцев.

Действия противника в районе Нарвика, а также донесения об обнаружении его кораблей в районе Тронхейма давали основания предположить, что англичане а качестве пунктов нанесения главного удара избрали эти два района. Последовал приказ выслать еще четыре подводные лодки к Нарвику и две — к Тронхейму. Мое приказание совпало с соответствующим указанием штаба руководства войной на море, и в назначенные районы были направлены подводные лодки 5-й группы.

Так как транспортные суда, предназначенные для снабжения войск, действовавших в районе Нарвика, не прибыли, штаб руководства войной на море приказал подводным лодкам "U-26", "U-29" и "U-43", находившимся в базах Германии, подготовиться к немедленному выходу в район Нарвика. Они тотчас же вышли туда, имея на борту по 40-50 тонн стрелковых и зенитных боеприпасов, а также другие предметы снабжения войск. Однако из-за тяжелой обстановки — противник господствовал на море в районе Нарвика — их пришлось направить в Тронхейм и там разгрузить. Позже в Тронхейм вышли еще три подводные лодки, каждая из которых имела 130 тонн авиационных бомб и горючее для самолетов. Для транспортировки бензина пришлось переоборудовать топливные цистерны подводных лодок. Однако такой способ транспортировки горючего был опасен для подводных лодок и в дальнейшем не применялся. Был случай, когда из-за проникновения паров бензина внутрь лодки одна подводная лодка едва не погибла. В целом подводные лодки совершили в Норвегию восемь рейсов с транспортными целями.

12 апреля командир "U-38" донес о появлении в районе северо-западнее Вест-фьорда эскадренного миноносца и двух транспортов, следовавших курсом на северо-восток. Так как в этом районе конвои из обычных торговых судов не ходили, следовало предположить, что обнаруженные транспорты предназначались для обеспечения готовящейся противником десантной операции. Полагали, что высадка будет произведена в фьорде севернее Нарвика. В тот же день я получил дешифрованную радиограмму о выходе из Скапа-Флоу английского крейсера и двух эскадренных миноносцев в направлении на Вогс-фьорд (севернее Нарвика).

Эта радиограмма подтвердила предположение о намерении противника высадить десант в районе севернее Нарвика с последующим наступлением на него. Поэтому ввиду необходимости присутствия немецких подводных лодок в Вогс-фьорде туда были высланы подводные лодки "U-47", "U-48", "U-49" из состава 5-й группы, следовавшей на северо-восток. Подводные лодки должны были прибыть в Вогс-фьорд своевременно, то есть до предполагаемого прихода туда транспортов противника. Данные радиоразведки от 12 апреля говорили о том, что противник намеревался произвести высадку десанта также в районах Намсуса (Намсен-фьорд — залив Фолла) и Ондальснеса (Ромсдальс-фьорд). Поэтому дополнительно к высланным в Вогс-фьорд трем подводным лодкам штаб руководства войной на море приказал послать одну лодку к Намсен-фьорду и одну — к Ромсдальс-фьорду. Затем к Намсен-фьорду были посланы еще две малые лодки.

Во второй половине дня 13 апреля поступило донесение о новом прорыве в Уфут-фьорд в направлении Нарвика соединения английских кораблей в составе одного линейного корабля и девяти эскадренных миноносцев. Это донесение поступило не от подводных лодок, а от офицера, имевшего специальное задание. Значит, подводным лодкам опять не удалось не только воспрепятствовать прорыву кораблей противника, но даже донести о их приближении. Штаб руководства войной на море считал, что в районе Нарвика сложилась очень серьезная обстановками дал указание выслать в Вест-фьорд все имевшиеся в наличии большие и средние лодки. Я же предложил не переразвертывать лодки, находившиеся на позициях в районах Тронхейма, Намсен-фьорда и Ромсдальс-фьорда, считая, что они не успеют вовремя войти в Вест-фьорд, в то время как в районе Тронхейма они оказались бы на месте при высадке английских десантов. Штаб убедился в правильности моего предложения уже на следующий день, 14 апреля, когда уже началась высадка английских десантов в районах Намсуса и Ондальснеса.

16 апреля я направил в Боге-фьорд еще одну лодку — "U-65", так как по-прежнему считал, что этот район явится главным направлением английской десантной операции. В тот же день мы получили от дешифровальной службы донесение о том, что западнее Лофотенских островов прошел конвой курсом на север, предположительно в Вогс-фьорд. Теперь становилось все более очевидным, что противник избрал именно этот разветвленный фьорд районом проведения десантной операции. Однако оставалось абсолютно неясным, в какой части фьорда будет произведена высадка. Я считал, что это произойдет в проливе Бюгден, и приказал лодке "U-47" занять там позицию. Штаб же руководства войной на море считал возможными районами высадки Лаванген и Гратанген (фьорд южнее Лавангена), поэтому после подхода "U-65" я предполагал послать туда на разведку и "U-47".

16 апреля в 04.10 командир "U-47" доложил, что в проливе Бюгден он обнаружил транспорты, которые стояли на якоре. Он выпустил в них восемь торпед, но безуспешно.

Отсутствие сведений о результатах действий подводных лодок с начала норвежской операции побудило меня еще 11 апреля затребовать от подводных лодок группы "Нарвик" донесения по радио об обстановке. Следовало выяснить причины неуспеха лодок, поэтому пришлось пренебречь необходимостью соблюдать радиомолчание в этом районе. Мы даже были заинтересованы в том, чтобы сам факт присутствия немецких подводных лодок оказал моральное воздействие на противника. Донесения, поступившие от лодок в последующие дни, превзошли все ожидания.

Эти радиограммы после возвращения подводных лодок были дополнены устными докладами командиров. В общей сложности картина получилась такая: в четырех случаях лодки атаковали линейные корабли, в десяти — эскадренные миноносцы и еще в десяти — транспорты, потоплен же был только один транспорт.11 апреля.

"10 апреля вечером атаковал торпедами два эскадренных миноносца. Результатов взрыва не наблюдал. "U-25"."

"В 12.30 выпустил три торпеды веером по "Кумберленду". Мимо. Одна из торпед взорвалась на пределе дальности хода. В 21.15 три торпеды веером по крейсеру "Йорк". Все торпеды взорвались, не дойдя до цели. Глубина хода торпед 7 метров. Зона 4. "U-48"."

12 апреля.

"10 апреля, 22.50. Два промаха. Одна торпеда взорвалась после прохождения "расстояния безопасности" (300 метров), другая взорвалась через 30 секунд после выхода из аппарата, не дойдя 100 метров до крупного эскадренного миноносца. "U-51"."

15 апреля.

"14.04. Торпеды, выпущенные по "Уорспайту" и двум эскадренным миноносцам, отказали. "U-48"."

"Залп двумя торпедами по транспорту. Безуспешно. "U-65"."

16 апреля поступило донесение от "U-47". Командир "U-47" докладывал следующее:

"15 апреля. Во второй половине дня обнаружил миноносцы противника. Судя по характеру их маневрирования, можно полагать, что район минирован.

Вечером обнаружил три крупных транспорта (по 30 000 тонн) и три судна меньшего тоннажа, следующие в охранении двух крейсеров. Транспорты стали на якорь вблизи южной части Бюгдена. Производится пересадка войск на рыболовные моторные суда, идущие в направлении Лаванген — Гратанген. Транспорты и крейсера стоят в стесненном районе, частично заслоняя друг друга.

22.00. Выхожу в подводном положении на позицию залпа. Намерение: расходуя по одной торпеде, атаковать оба крейсера и два транспорта. После этого произвести перезарядку торпедных аппаратов и вновь выйти в атаку.

22.42. Выпустил четыре торпеды. Наименьшая дистанция 750 метров, наибольшая — 1 500 метров. Торпеды были установлены на глубину хода 4 и 5 метров. Перед лодкой стояла целая стена судов. Ни одного взрыва. Противник ничего не заметил. Произвожу перезарядку торпедных аппаратов.

После полуночи повторяю атаку из надводного положения. Выстреливаю четыре торпеды. Глубина хода торпед та же, что и в первой атаке. Безрезультатно. Одна торпеда отклонилась от заданного курса и взорвалась, ударившись о скалу. При отходе лодка касается грунта. Находясь вблизи патрулирующих кораблей охранения, с трудом отрываюсь от грунта. Начинается преследование лодки и атака глубинными бомбами. Из-за неисправностей в машинном отсеке покидаю район.

19 апреля. Обнаружил "Уорспайт" и два миноносца. Атакую линейный корабль двумя торпедами с дистанции 900 метров. Безрезультатно. Из-за детонации торпеды, взорвавшейся на пределе дальности хода, лодку преследуют миноносцы."

18 апреля.

"Два преждевременных взрыва торпед в районе между Исландией и Шетландскими островами. "U-37"."

19 апреля.

"Две торпеды по "Уорспайту". Дистанция 900 метров, глубина 8 метров, зона минус 4. Одна торпеда взорвалась преждевременно, вторая — на пределе дальности хода. "U-47"."

"На выходе из Вогс-фьорда при стрельбе по крейсеру "Эмералд" наблюдал преждевременный взрыв через 22 секунды. "U-65"."

Торпеды и раньше доставляли много хлопот, однако резкое увеличение числа отказов торпед в период норвежской операции явилось для нас неприятным сюрпризом. Из числа торпед с магнитными взрывателями, выстреленными 11 апреля лодками "U-25", "U-48" и "U-51", шесть — восемь взорвались, не дойдя до цели, что составляло 50-60 процентов от общего числа отказов. Из торпед с ударным взрывателем, выстреленных 15 апреля подводной лодкой "U-47" по стоящим на якорях транспортам, ни одна не взорвалась.

Такой резкий рост отказов торпед наверняка имел свои причины. Сразу же по получении 11 апреля первых радиограмм следовало как можно быстрее и всеми возможными средствами выяснить причины отказа торпед и устранить их. Выяснению причин этого кризиса с торпедами я отдавал во время норвежской операции большую часть своего времени.

11 апреля подводные лодки стреляли торпедами с магнитными взрывателями. Следовательно, имелись какие-то особые причины, выводившие из строя магнитные взрыватели в северной зоне норвежского района. Еще в ноябре 1939 года я докладывал инспекции по торпедному оружию о своих сомнениях в отношении работы магнитных взрывателей в данном районе. В свое время был получен ответ: "опасаться усиления тенденции к преждевременному срабатыванию магнитных взрывателей в северной зоне "0" нет оснований и не следует принимать в расчет магнитное влияние, несмотря на залежи руды в северной части Скандинавского полуострова". ("Журнал боевых действий штаба подводных сил", 11 апреля 1940 года.) Точно такой же ответ был получен 11 апреля, после нашего донесения о преждевременном срабатывании магнитных взрывателей. Инспекция рекомендовала действовать по-прежнему и только при стрельбе веером выпускать торпеды с интервалом в восемь секунд, причем использовать либо ударные взрыватели, либо магнитные. Благодаря этому в случае преждевременного взрыва торпеды удастся избежать детонации остальных торпед под влиянием взрыва соседней. Кроме того, инспекция по торпедному оружию усомнилась в целесообразности полного отказа от торпед с магнитными взрывателями в пользу торпед с ударными взрывателями. Отмечалось, что при атаках эскадренных миноносцев, имеющих, как известно, небольшую осадку, торпеды с ударным взрывателем вследствие неправильного хода по глубине до полутора метров будут проходить под килем корабля противника. (Установку торпед на глубину хода менее 3 метров производить не разрешалось даже при хорошей погоде, так как при такой установке торпеда имела тенденцию выйти на поверхность.)

Было решено издать следующий приказ:

Итак, при атаке кораблей мы возлагали большие надежды на торпеды с ударным взрывателем. Мы сознательно отказались от более эффективного, но менее надежного магнитного взрывателя в пользу более надежного ударного взрывателя."1. В зоне "0" и севернее ее всем подводным лодкам держать приготовленными к выстрелу три торпеды с установкой взрывателя на ударное действие и одну торпеду с установкой взрывателя на магнитное действие.

2. Производить стрельбу по кораблям только торпедами с установкой взрывателя на ударное действие. Установку глубины хода торпеды производить на два метра меньше осадки корабля.

3. По эскадренным миноносцам производить стрельбу обязательно двухторпедным залпом. Первой выпускать торпеду с установкой взрывателя на ударное действие и глубиной хода три метра, затем — торпеду с магнитным взрывателем с установкой глубины хода на один метр больше осадки корабля. Интервал между выстрелами 8 секунд." ("Журнал боевых действий штаба подводных сил", 11 апреля 1940 года.)

Но и эти надежды исчезли 16 апреля после получения донесения от "U-47". Ей не удалось потопить торпедами с ударным взрывателем даже стоявшие на якоре транспорты с большой осадкой. Предположить промах при стрельбе по этим спокойно стоящим и перекрывающим друг друга судам было абсолютно невозможно. По-видимому, или торпеды прошли намного глубже, чем предполагали специалисты, или ударные взрыватели не успели прийти в боевое положение. Итак, наши торпеды не работали в северных районах ни с магнитным, ни с ударным взрывателями.

Я просил по телефону главнокомандующего военно-морскими силами о срочной помощи. Вызвал на совещание в Вильгельмсхафен главного инспектора торпедного оружия. В ходе совещания выяснилось следующее:

1. Некоторые подводные лодки имели на борту торпеды с взрывателями нового вида (с четырехлопастными вертушками), которые были недостаточно проверены перед отправкой на флот. Не исключалось, что ударники этих торпед не приходят в боевое положение.

2. После переговоров с морской обсерваторией мы пришли к выводу о необходимости учитывать наличие в норвежских фьордах магнитных аномалий, влияющих на работу магнитных взрывателей.

3. Главный инспектор торпедного оружия, не будучи уверенным в правильности хода торпед по глубине, выразил сомнение по поводу целесообразности использования торпед с ударными взрывателями.

В результате подводные лодки получили новый приказ о выборе взрывателя, одобренный инспекцией торпедного оружия:

"а) Торпеда образца G7e проходит ниже установленной глубины хода более чем на 2 метра.б) Подводным лодкам, действующим в зоне "0", не пользоваться в дальнейшем ударными взрывателями, а производить стрельбу торпедами с магнитными взрывателями, исключая районы внутри узких фьордов. В фьордах опасность преждевременного срабатывания магнитных взрывателей возрастает.

в) При пользовании магнитными взрывателями не стрелять веером с минимальным временным интервалом, а производить залповую стрельбу согласно правилам стрельбы. Если же обстановка требует стрельбы веером, следует соблюдать интервал между выстрелами в восемь секунд.

г) При использовании торпед с магнитными взрывателями глубину хода торпед устанавливать равной осадке цели: по эскадренным миноносцам — 4 метра, по подводным лодкам — 3 или 4 метра.

д) При использовании торпед с ударными взрывателями глубина хода должна равняться 4 метрам, в хорошую погоду — 3 метрам" ("Журнал боевых действий штаба подводных сил", 17 апреля 1940 года.)

Это указание исходило из предположения инспекции торпедного оружия, что магнитные взрыватели будут нормально работать в открытом море даже в северной зоне "0" и выходить из строя только в фьордах вследствие влияния магнитных аномалий вблизи берега. Этот новый приказ был чрезвычайно сложен, и я подписал его только потому, что другого выхода не было. Он свидетельствовал о нашей беспомощности, неспособности раскрыть причины отказа торпед, причем точно такую же беспомощность проявили все технические службы, ответственные за качество торпед. Эти приказы об использовании торпед, выборе взрывателя, установке глубины их хода нередко противоречили друг другу и только усложняли действия командиров подводных лодок и торпедистов.

Уже на следующий день выяснилось, что и новый приказ исходил из ложных предпосылок. Как уже упоминалось, 18 апреля лодка "U-47" доложила, что в зоне "0" даже в открытом море между Исландией и Шетландскими островами произошли два преждевременных взрыва торпед. Так как главный инспектор торпедного оружия сообщил мне по телефону о результатах пробных стрельб, во время которых торпеды шли на глубине, превышавшей установленную на 2,7 метра, окончательный переход на контактные взрыватели стал невозможным, ибо все цели с осадкой менее 5 или 6 метров не могли быть поражены. Как выяснилось позже, торпеды иногда имели даже большую глубину хода.

Итак, наши подводные лодки фактически остались без оружия.

Получив донесение о безуспешных торпедных атаках "U-47" против транспортов в Вогс-фьорде и сообщение главного инспектора торпедного оружия от 19 апреля о результатах испытаний, проведенных в Германии, во время которых торпеды по-прежнему шли на глубине большей, чем заданная, я отозвал лодки из Вогс-фьорда и Вест-фьорда, а также из Намсен-фьорда и Ромсдальс-фьорда. Им нечем было атаковать эскадренные миноносцы. Торпеды с контактным взрывателем проходили под кораблем, торпеды с магнитным взрывателем срабатывали, не дойдя до цели. Поэтому использовать подводные лодки в этом районе стало бесполезно. На этом и закончились действия немецких подводных лодок в норвежской операции. 17 апреля лодки, действовавшие у южного побережья Норвегии, также получили от штаба руководства войной на море приказ возвратиться в базы.

20 апреля "U-47" встретила в районе юго-западнее Вест-фьорда конвой, идущий курсом на север. Несмотря на благоприятную позицию для стрельбы, командир лодки, потеряв веру в торпеды, отказался от атаки. Накануне ему пришлось выдержать ожесточенную атаку глубинными бомбами, после того как торпеда, выпущенная им по английскому линейному кораблю "Уорспайт", взорвалась на пределе своей дальности хода. Возвратившись, он доложил, что не собирается больше воевать этими "деревянными болванками".

Такие взгляды укоренились у личного состава многих подводных лодок. Люди потеряли веру в торпеды.

После норвежской операции я приказал расследовать (и сам критически рассмотрел) все обстоятельства действий подводных лодок, которых постигла такая серьезная неудача. Проверка началась с командования подводных сил, то есть с меня. В мою задачу входило так развернуть подводные лодки, чтобы они всегда могли производить атаки в самых ответственных районах. Эта задача была несложной, ибо мы всегда легко узнавали о всех намерениях противника. Атаки подводными лодками линейных кораблей, крейсеров, эсминцев и транспортов свидетельствовали о том, что позиции подводных лодок, как правило, выбирались правильно.

В норвежских фьордах подводным лодкам приходилось нелегко. Узкости, короткий период темного времени, гладкая водная поверхность, постоянная близость мощных сил противолодочной обороны противника — все это усложняло их задачу. U-47 докладывала из Вогс-фьорда об исключительно сильной и тщательно подготовленной противолодочной обороне, подобной той, которую наши лодки встречали в английских базах.

Этого и следовало ожидать, учитывая важность обороняемых объектов — транспортов с английскими войсками. И все же, несмотря на такую противолодочную оборону, немецкие подводные лодки в 36 случаях выходили в атаку. Даже очень придирчивый разбор этих атак установил, что, если бы торпеды были исправны, мы имели бы попадания в следующих случаях: из четырех выстрелов по линейному кораблю — одно попадание, из 12 выстрелов по крейсерам — семь попаданий, из 10 выстрелов по эскадренным миноносцам — семь попаданий, из пяти выстрелов по транспортам — пять попаданий. Какую большую роль могли бы сыграть успехи подводных лодок в ходе норвежской операции! Высадка подвергалась большому риску, когда в Вогс-фьорде под самым носом у немецких подводных лодок с прибывших транспортов началась выгрузка английских войск. Если бы восемь торпед "U-47" не отказали, все дальнейшие действия английских войск в районе Нарвика выглядели бы совершенно иначе. Потери немецкого подводного флота в ходе норвежской операции составляли четыре лодки.

После этой операции, естественно, вставал вопрос о целесообразности дальнейшего использования подводных лодок, вооруженных такими некачественными торпедами. Начальник оперативного отдела штаба подводных сил решительно высказался за то, чтобы не использовать подводные лодки в боевых действиях до коренного улучшения торпедного оружия. Однако я понимал, что "прекращение деятельности подводных лодок в данный момент нанесет большой ущерб всему подводному флоту". ("Журнал боевых действий штаба подводных сил" 15 мая 1940 года).

Следовало продолжать подводную войну, пока имелся хотя бы небольшой шанс на успех. Энергичные действия вновь назначенного главного инспектора торпедного оружия контр-адмирала Куммец позволяли надеяться, что в ближайшее время мы будем иметь хотя бы один усовершенствованный взрыватель торпеды. Мы также рассчитывали, что вскоре добьемся правильного хода торпеды по глубине.

Поэтому последующие недели я посвятил посещению действующих флотилий и учебных заведений на Балтийском море. Были проведены беседы с личным составом соединений подводных лодок. Мне удалось преодолеть "моральный кризис", и подводники стали выходить в море с надеждой на успех. Вскоре никто уже не сомневался в правильности решения продолжать борьбу.

Битва за Норвегию была освещена в свете моих переживаний, переживаний командующего подводными силами. Я не участвовал в разработке общего плана боевых действий. Сейчас же надо сказать о стратегической необходимости этой операции.

С моей точки зрения, оккупация Норвегии была необходимой и, следовательно, правильной акцией, вызванной тогдашней военной обстановкой. Все признаки того, что Англия собиралась захватить Норвегию, были налицо. (Намерения союзников оккупировать Норвегию подробно изложены в книге адмирала Бёма "Норвегия между Англией и Германией". (Admiral Boehm. Norwegen zwischen England und Deutschland))

Трудно было судить о сроках английского наступления, но предупредить его было необходимо: оно таило слишком большие опасности для нашего военно-стратегического положения на море и для нашей военной промышленности.

Точка зрения, сводившаяся к тому, что надо было подождать, допустить англичан в Норвегию, а потом выбивать их оттуда, заключает в себе столько сомнительных положений и опасностей, что ее нельзя было делать военной концепцией. Мы знали, что в случае захвата Англией Норвегии наша страна потеряла бы руду, импортируемую из скандинавских стран, что англичане стали бы угрожать Балтийскому морю, а проход наших кораблей из Северного моря в Атлантику значительно усложнился бы.

Во время подготовки норвежской операции еще было неизвестно, что благодаря захвату Северной Франции мы вскоре добьемся значительного улучшения нашего стратегического и военно-экономического положения. В то время генеральный штаб сухопутных войск все еще считал, что война с Францией потребует длительных и тяжелых боев на линии Мажино.

Я был согласен с главнокомандующим военно-морскими силами, который зимой 1939/40 года указывал на опасность английского вторжения в Норвегию и считал необходимым предупредить это вторжение.

В связи с тем что случаи отказа торпед участились, главнокомандующий ВМС Редер приказал 20 апреля создать комиссию по расследованию причин неудовлетворительного действия торпед. Кроме уже известных причин несрабатывания торпед, комиссия установила, что большинство отказов происходит вследствие весьма существенных недостатков в конструкции ударного механизма торпед: боек ударника слишком короток и, кроме того, капсюль-воспламенитель первичного детонатора сгорает слишком быстро. Комиссия установила также, что ударник не срабатывает при угле встречи торпеды с целью менее 50 градусов ("Журнал боевых действий штаба подводных сил", 15 мая 1940 года.). Ударник же был сконструирован в расчете на срабатывание при угле встречи, равном 21 градусу, так как на практике очень часто угол встречи бывает меньше 50 градусов из-за обтекаемости обводов корпуса, а также вследствие маневра уклонения корабля от торпеды.

Принимая во внимание выводы этой комиссии, главнокомандующий военно-морскими силами издал документ, в котором говорилось следующее:

Хотя работа комиссии по расследованию причин отказа торпед и следствие, проведенное военным трибуналом, внесли большую ясность в этот вопрос, подлинные причины безрезультатной стрельбы наших подводных лодок в период норвежской операции были выяснены только в феврале 1942 года."1. В связи с неудачной стрельбой торпедами G7а и G7е в ходе норвежской операции я приказал произвести расследование для выявления причин отказа торпед и определения степени виновности лиц, ответственных за их изготовление.

2. Расследование показало, что главными причинами отказа торпед явились следующие недостатки их конструкции и проверки перед сдачей на корабли:

а) у торпед G7а и G7е точность хода по глубине не соответствует формулярным данным боевых торпед;

б) магнитный взрыватель имеет ряд технических дефектов; ударный взрыватель не отвечает необходимым требованиям;

в) в торпедном управлении Кильской военной верфи и на торпедном полигоне экспериментального института торпедного оружия обнаружены недочеты в подготовке торпед к сдаче на корабли; этот пункт расследуется особо" (Сов. секретный документ главнокомандующего военно-морскими силами М-261/40 от 20 июля 1940 года).

"В связи с обнаружением недостатков главнокомандующий военно-морскими силами приказал провести следствие, в результате которого некоторые ответственные работники военной приемки торпед были осуждены военным трибуналом". (Сов. секретный документ главнокомандующего военно-морскими силами 83а/42 от 9 февраля 1942 года.)

30 января 1942 года командир действовавшей в Атлантике подводной лодки U-94 доложил по радио, что при пробной проверке торпеды он обнаружил в гидростате давление, значительно превышающее атмосферное. (Такой осмотр на борту корабля, как правило, не разрешается.) Главный инспектор торпедного оружия немедленно приказал проверить гидростатические приборы всех торпед, подготовленных для отправки на действующий флот. В результате выявился большой процент негерметичных корпусов гидростатов. Нарушение герметичности наблюдалось в местах прохождения рулевых тяг через сальники в гидростат. Для правильной работы гидростат должен быть герметичным. Его работа основана на принципе уравновешивания давления пружины гидростата и гидростатического давления столба воды. В соответствии с этим проводится установка глубины хода торпеды. Нормальное атмосферное давление в гидростате является предпосылкой для правильного хода торпеды по глубине. При проникновении в гидростат повышенного давления к усилию пружины гидростата прибавляется избыточное давление — и равновесие нарушается. В итоге торпеда идет ниже заданной глубины, причем степень ее переуглубления предусмотреть нельзя. Известно, что внутри подводной лодки, находящейся под водой, неизбежно возникает повышенное давление. Оно является результатом попадания внутрь прочного корпуса сжатого воздуха. При длительном подводном плавании давление в подводной лодке сильно возрастает. Так было найдено объяснение причин отказа торпед в период норвежской операции. Подводные лодки в то время ежедневно находились под водой не менее 20 часов. В лодках повышалось давление, оно нарушало работу негерметичного гидростата и заставляло торпеду идти ниже установленной глубины. Это, по-видимому, и явилось причиной неудачи "U-47" при атаке стоявших на якоре английских транспортов. Двигаясь на глубине, превышавшей заданную, торпеды прошли под транспортами и затонули после прохождения своей дальности хода.

В свое время я приказал тщательно изучить донесения командиров подводных лодок, принимавших участие в норвежской операции, о случаях отказа торпед. В ходе этого расследования безрезультатные залпы, произведенные с дальних дистанций, как правило, объясняли неточностью прицеливания, хотя и здесь могли иметь место случаи неудовлетворительной работы торпед. Даже несмотря на ограниченное число выстрелов, поддающихся контролю, получилось 33 процента чистых отказов. Эксперт инспекции торпедного оружия, приводивший в ходе судебного следствия расчеты, в которых также учитывалось число выстрелов, которые могли быть проконтролированы, тоже пришел к цифре 32,4 процента. Однако теперь все эти цифры следует считать неточными, ибо к моменту работы комиссии не была известна такая существенная причина отказа торпед, как негерметичность гидростата, влекущая за собой не поддающееся исправлению большое переуглубление торпед. Поэтому в норвежской операции слишком большое число торпедных выстрелов было объявлено не поддающимся контролю; такие выстрелы рассматривали как промахи и исключали из числа отказов.

Совершенствование торпеды и превращение ее в эффективное боевое оружие происходило во время войны. В июне 1940 года окончательно решили производить стрельбу торпедами только с ударным взрывателем, ибо была доказана ненадежность магнитного взрывателя. Таким образом, в отношении взрывного действия торпеды мы вернулись к уровню 1918 года. К этому прибавилось то обстоятельство, что из-за невыявленных в то время причин излишнего углубления торпеды и связанных с этим якобы необъяснимых промахов при стрельбе по неподвижным кораблям противника командиры подводных лодок стремились устанавливать торпеды на возможно меньшую глубину хода. А так как не каждая торпеда уходила на глубину, превышающую установленную, то часто точка попадания торпеды в цель лежала слишком высоко, что еще больше снижало фугасное действие взрыва.

Итак, эффективность торпед до декабря 1942 года, когда был введен новый магнитный взрыватель типа Р1-2, не превышала эффективности, существовавшей в период первой мировой войны.

В период между двумя мировыми войнами подводники настоятельно просили создать такую торпеду, чтобы ею одной можно было сломать хребет даже линейному кораблю. Специалисты торпедного оружия уверяли, что такая торпеда вполне реальна. Однако до последнего времени требование флота не было выполнено.

Чтобы уточнить эффективность торпед, которые нам приходилось оснащать ударными взрывателями, было рассмотрено 816 попаданий за период с января по июнь 1942 года. 40 процентов кораблей было потоплено одной торпедой, 38 процентов потребовало двух торпедных попаданий и более и 22 процента кораблей ушло, получив от одного до четырех попаданий. В 1940 году, действуя против конвоев в Атлантике, и в 1942 году, действуя в западной части Атлантического океана, отдельные подводные лодки нередко не могли использовать благоприятную обстановку для атаки торговых судов, так как из-за дефектов торпедного оружия поражение цели достигалось обычно ценой расхода большого числа торпед.

В итоге в благоприятный период подводной войны большое число кораблей противника не было потоплено из-за, отсутствия надежно работающих магнитных взрывателей.

В связи с неудовлетворительной работой торпед, выявившейся в самом начале войны, главнокомандующий военно-морскими силами приказал сменить командование инспекции торпедного оружия и 21 декабря 1939 года назначил главным инспектором торпедного оружия контр-адмирала Куммеца. Куммец непредвзято подошел к поступавшим с кораблей донесениям о неисправности торпед и принял меры к ликвидации причин их неудовлетворительной работы.

Недостатки ударных взрывателей были устранены. С конца 1942 года, после усовершенствования гидростата, ход торпеды по глубине стал устойчивым. С декабря 1942 года корабли начали получать первые образцы нового магнитного взрывателя, который одновременно мог быть использован и как ударный взрыватель. В то же время появилась маневрирующая торпеда, которая, пройдя определенную дистанцию, начинала сложную циркуляцию, благодаря чему увеличивалась вероятность попадания ее в один из кораблей конвоя. В сентябре 1943 года на вооружение флота поступила акустическая торпеда, которая самостоятельно наводилась на шум винтов корабля противника. В итоге торпедное оружие достигло высокого технического уровня, который, несмотря на развитие техники в послевоенные годы, не удалось превзойти ни одному флоту.

При рассмотрении недостатков работы торпед, имевших место в начале второй мировой войны, нельзя ослаблять их пагубную роль упоминанием, что и в американском военно-морском флоте торпеды имели подобные же пороки, или ссылаться на отсутствие в то время средств для проверки торпед или же на недостаточное число опытных стрельб боевыми торпедами в мирное время. Дело не в этих объяснениях и оправданиях. Разобравшись в ошибках, можно сделать выводы на будущее.

Установить, работает ударный взрыватель или нет, нетрудно и в мирное время путем проведения опытных стрельб с учебным боевым зарядным отделением. Для этого не обязательно производить боевой торпедный выстрел. Это касается и магнитного взрывателя.

Совершенно непростительно, что в надежде на магнитный взрыватель экспериментальный институт торпедного оружия, произведя в мирное время всего только две далеко не безупречные опытные стрельбы торпедами с ударными взрывателями, объявил эти торпеды годными к боевому применению.

Для работы магнитного взрывателя существенной является величина удаления торпеды от магнитного силового поля корабля. Следовательно, необходимо было добиться точного хода торпеды по глубине. Экспериментальный институт торпедного оружия не уделил достаточного внимания удержанию торпедой заданной глубины хода. Неудачным оказалось и техническое решение конструкции корпуса гидростата, через который проходили рулевые тяги. Гидростат не имел должной герметичности. В ударном взрывателе ударник, воспламеняющий первичный детонатор, двигался не в естественном направлении удара (толчка), а поворачивался при помощи системы рычагов на 180 градусов. При остром угле встречи торпеды с целью рычаги легко заклинивались — и взрыватель не срабатывал. Надо было усовершенствовать конструкцию ударника так, чтобы для воспламенения первичного детонатора он двигался прямо вперед. Изменение направления толчка на 180 градусов также было технически неудачным. Итак, все сводилось к конструктивным недостаткам, которых можно было избежать. Обе эти несовершенные конструкции торпед были приняты на вооружение флота в период между первой и второй мировыми войнами. В первую мировую войну таких дефектов в торпедах не имелось; торпеды были надежными.

В период между войнами не было недостатка в денежных средствах. Об этом свидетельствует создание дорогостоящих усовершенствований в артиллерии, например приборов управления огнем, стабилизирующих устройств и других.

Короче говоря, в деле развития, совершенствования и испытания торпед были допущены серьезные промахи. Одной из причин этого явилось то, что экспериментальный институт торпедного оружия, являясь учреждением военно-морских сил, сам занимался совершенствованием торпед. Он конструировал торпеду, производил пробные стрельбы и решал, годится ли она для флота. Я считаю такую организацию неверной. Вооруженные силы должны давать заказ на оружие, которое нужно им для ведения войны, частным фирмам, а не создавать его сами. Лучшие образцы, полученные в результате промышленной конкуренции, вооруженные силы должны тщательно испытывать, по возможности в боевых условиях, и принимать их только тогда, когда они будут отвечать всем требованиям. Торпеда в этом отношении является исключением, ибо нельзя доверить частной промышленности проведение опытных стрельб торпедами в открытом море. Однако не следует и сосредоточивать в одних руках совершенствование конструкции, испытание и принятие решения о годности торпеды для флота.

Другим психологическим фактором, повлиявшим на недостаточно полные испытания торпед в условиях мирного времени, являлся некритичный подход экспериментального института торпедного оружия к своей работе. Ведь во время испытаний торпед в мирное время уже наблюдались явления, над которыми институт должен был задуматься. И в мирное время многие опытные моряки высказывались по поводу недостаточной боевой пригодности торпеды. Однако конструкторы продолжали отстаивать свою точку зрения, уверяя, что торпеды работают безотказно.

Я считаю неправильным положение, когда офицер, руководящий техническим совершенствованием и испытанием торпед, обладает только техническими познаниями. Такой офицер должен иметь боевой опыт в использовании того или иного оружия, подлежащего совершенствованию, точно знать, что требуется флоту в боевом и техническом отношениях, и ясно представлять, какие требования предъявят к этому оружию на флоте. Хорошая морская и тактическая выучка и соответствующие способности для него важнее, чем особые технические знания или специальная инженерная подготовка. Ими должен обладать конструктор, который сотрудничает с этим офицером. Только в этом случае мы достигнем желаемых результатов. Занятие командных постов в технических центрах офицерами-специалистами, обладающими инженерными познаниями, может даже принести вред. Так как один человек редко обладает и оперативно-тактическим и техническим дарами, военная сторона часто несет ущерб. Это относится и к совершенствованию оружия, и к строительству кораблей, и к их вооружению. Морской офицер, занимающийся техническим совершенствованием и конструированием, должен обладать, по меткому определению англичан, "мореходными качествами". В противном случае технический специалист перевесит в нем военного моряка.

Торпедное оружие за период между двумя мировыми войнами в целом было улучшено. Небольшой воздушный пузырь, образующийся при выстреле торпедой, ликвидировали. На вооружение поступила бесследная электрическая торпеда, идея создания которой зародилась еще в 1918 году. Прочие же попытки совершенствования торпед оказались безуспешными, что выявилось уже в начале войны.

Из-за дефектов торпед, находившихся на вооружении подводных лодок, в ходе второй мировой войны была упущена не одна крупная цель (например, 17 сентября 1939 года английский авианосец "Арк-Ройял" и 30 ноября 1939 года английский линейный корабль "Нельсон"). Из-за преждевременных взрывов торпед были обнаружены и уничтожены подводные лодки "U-39" и "U-27". Именно серьезность последствий неудовлетворительного качества торпед заставила меня так подробно остановиться на этом вопросе.

(из книги: Карл Дёниц "Десять лет и двадцать дней. Воспоминания главнокомандующего военно-морскими силами Германии. 1935–1945 гг.")